di Francisco Acedo Fernandez

(Re d’Armi del Granduca di Toscana titolare)

1. Introduzione

La storia del Granducato di Toscana non si chiuse con la morte di Gian Gastone de’ Medici nel 1737, ultimo sovrano del ramo di Cosimo primo. Nonostante l’imposizione dei Lorena per decisione di Francia e Austria, con il consenso delle potenze europee, la questione successoria non perse mai attualità, poiché la bolla papale di Pio V del 1569 tuttora valida per il diritto canonico e i diplomi imperiali del 1532, 1537 e 1576 che fondarono lo Stato toscano stabilivano con chiarezza la successione per linea maschile nei discendenti diretti e collaterali (agnati) della Casa de’ Medici.

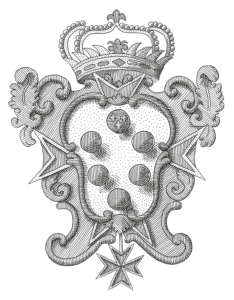

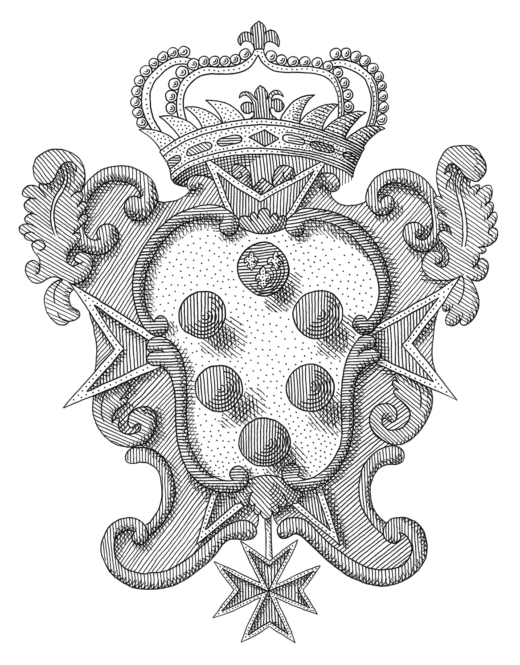

In questo quadro, il ramo napoletano Mediceo dei Principi di Ottajano, discendente da Bernardetto de’ Medici, fratello del Papa Leone XI e marito di Giulia de’Medici, figlia naturale del primo Duca di Firenze Alessandro, già riconosciuto dalle genealogie coeve, continuò a rappresentare il tronco legittimo della dinastia. Oggi, il suo erede, S.A.R. Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, incarna la continuità storica e giuridica della Casa, riunendo nella sua persona i diritti granducali e il Gran Magistero del Sacro, Insigne e Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.

Questo articolo si propone di chiarire le ragioni storiche e giuridiche per cui Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano è l’attuale e legittimo Granduca di Toscana e Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano P.M., analizzando la successione dopo Gian Gastone, ultimo granduca del suo ramo, la posizione di Giuseppe de’ Medici di Toscana di Ottajano, l’imposizione prima spagnola (1718) e poi lorenese (1735), la “debellatio” degli Asburgo-Lorena (1870), i diritti del ramo di Ottajano e l’esclusione del ramo di Marino de’ Medici di Ottajano.(1849)

2. La successione dopo Gian Gastone (1737)

La morte di Gian Gastone de’ Medici, avvenuta il 9 luglio 1737, segnò la fine del ramo Granducale della famiglia, discendente diretto di Cosimo I, titolare del Ducato di Firenze dal 1537 e del trono toscano dal 1569. La scomparsa di questo ramo non significò, tuttavia, l’estinzione della Casa de’ Medici, e tantomeno l’annullamento dei suoi diritti dinastici. La legittimità successoria al Ducato di Firenze, al Granducato di Toscana e al Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano P.M., era infatti saldamente garantita da un corpus normativo che stabiliva la trasmissione della sovranità ai discendenti diretti di Alessandro de’Medici, primo Duca di Firenze e, in caso di estinzione della linea maschile primogenita di quello, ai parenti maschi più prossimi della famiglia Medici “ad infinitum.“

In particolare la successione agnatizia al Granducato e quella al Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano erano assicurate dai seguenti atti ufficiali di investitura:

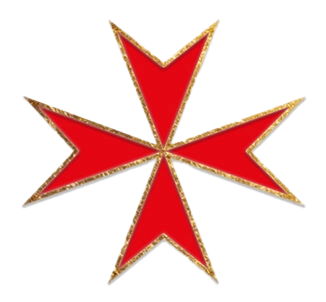

ORDINE DI SANTO STEFANO

Breve “Dilecto Filio” (1 ottobre 1561) e Bolla “His quae” (1 febbraio 1562) di Papa Pio IV, le quali stabiliscono che il Gran Magistero dell’Ordine sia attribuito ai Duchi di Firenze pro tempore esistenti, poi Granduchi di Toscana. L’Ordine è quindi istituzionalmente legato al titolo sovrano e non è proprietà privata di una famiglia.

TITOLI SOVRANI

- Diploma imperiale con cui Carlo V del 1531

Titolo ducale dato ad Alessandro de’ Medici che consentirà alla famiglia di riacquistare il dominio su Firenze, perso nel 1527 con la loro cacciata, la seconda, dalla città. Il documento, conservato all’ Archivio di Stato di Firenze, presenta la firma autografa dell’imperatore e il sigillo chiuso in una teca d’oro. “Declaramus (Dux n.d.r.) Alexander de Medicis…eius filij heredes et successores ex suo corpore discendentes masculi ordine prima genitura semper servato et illis deficientibus qui proximior masculos ex ipsa mediceorum familia erit, et sic successionem usque in infinitum iur primo genitura servato, sic atque esse debeat dicta Reipublica Florentina gubernii status atque, regiminis caput et sub eius precipua cura et proteptioni ipsa Civivitas et Republica”.

- Titolo di Granduca e Principe di Toscana concesso ai Medici nel 1569 dal Papa Pio V e sua trasmissibilità.

La Bolla di conferimento del titolo granducale venne firmata dal Papa Pio V il 27 agosto 1569 all’insaputa dell’Imperatore Massimiliano II°, del Re di Spagna e perfino dello stesso collegio dei Cardinali (ASF-Trattati internazionali VII). In essa si fa più volte un chiaro riferimento al precedente Diploma concesso da Carlo V ai Medici, nonché alle molte virtù e pregi politici di Cosimo, e si afferma con autorità che il Duca Cosimo(“…Cosmus Ducem” e tutti i suoi successori che di tempo in tempo sarebbero stati Duchi di Firenze (“Eiusque successores pro tempore exisistentes Duces perpetuis futuris temporibus”…), vengono ora elevati (..”Extollimus et amplificamus”…) in Granduchi e Principi di Toscana(…”in Magnos Duces et Principes provinciae Ethruriae”..)

Nella bolla di Pio V veniva dunque elevato il titolo ducale già dato ai Medici da Carlo V, titolo al quale si fa più volte riferimento nel testo del decreto, e veniva altresì confermato l’ordine successorio stabilito da Carlo V.

Riguardo all’ordine successorio infatti, la Bolla papale di Pio V precisa che avranno diritto ai titoli granducali tutti coloro che avrebbero avuto il diritto a divenire Duchi di Firenze (Eiusque successores pro tempore existentes Duces perpetuis futuris temporibus”), ovvero tutti coloro che avrebbero potuto succedere nel titolo granducale secondo l’ordine successorio che era stato stabilito nel Diploma di investitura ducale dato da Carlo V ai Medici.

Anche nella Bolla di Pio V, dunque, analogamente a quanto fu previsto da Carlo V per il caso di estinzione della linea dinastica di Alessandro, i titoli spettano al (“proximior masculo ex ipsa medicea familia”, in caso di estinzione della linea di Cosimo, proprio come era accaduto nel momento in cui Cosimo successe ad Alessandro. Il Papa scrivendo “Eiusque successores pro tempore existentes Duces” fece un riferimento esplicito all’ordine successorio stabilito da Carlo V che comprendeva i discendenti diretti e agnati.

- Titolo di Granduca di Toscana concesso ai Medici nel 1576 dall’Imperatore Massimiliano II

Quando l’Imperatore Massimiliano II° conferì a sua volta, il 26 gennaio 1576, il titolo granducale a Francesco I° de’ Medici, figlio di Cosimo, (ASF trattati internazionali VIII), egli confermò, come aveva già fatto papa Pio V, l’ordine successorio stabilito da Carlo V°.

E’ scritto, infatti, nel diploma imperiale di investitura:…”Franciscum Medicem et eius discendentes in infinitum masculos legitimos et naturales, ac illis deficientibus,vel non exstantibus, proximiores masculos ex medicea familia in perpetuum, ut supra omnes tanta successores ordine ac iure primigenij in Magnos Duces Hetruriae eorum locorum, que ibidem ipse dux Franciscus..”

Questo secondo titolo granducale fu necessario per placare l’ira dell’Imperatore e del re di Spagna che avevano giudicato il titolo granducale dato dal Papa Pio V a Cosimo come un’offesa all’autorità imperiale stessa, la sola che, secondo loro, avrebbe avuto la necessaria autorità per conferire ai Medici titoli dinastici, come quelli loro assegnati da Pio V.

Infatti, l’Imperatore giudicava la libera Toscana come un feudo imperiale, e riteneva pertanto che solo l’autorità dell’Imperatore, e non quella del Papa potesse conferire ai Medici un titolo autorevolissimo come quello granducale.

Fu dunque stabilito, d’accordo con il Pontefice, che nel diploma Imperiale non si facesse alcuna menzione al titolo granducale che era stato dato precedentemente a Cosimo I, perché non apparisse che Francesco, accettando la concessione imperiale, rinunziasse a quella che gli era stata data dal papa Pio V.

Lo storico Domenico Moreni riferisce in “Incoronazione del Duca Cosimo Medici in Gran Duca di Toscana” (Firenze stamperia Magheri, 1819, pag. 60), che fu anzi stabilito fra i Medici e il Papa di sottoscrivere un accordo, che rimase poi privato, in cui Francesco esprimesse di accettare la concessione imperiale solo per “emanciparsi dalle molestie procurategli dall’Imperatore, e non già per desistere di valersi delle grazie compartitegli dalla santa Sede, delle quali Cosimo suo genitore, ed egli non avevano mai intermesso l’uso, ed anche l’istesso avrebbero fatto i suoi successori”.

3) La crisi dinastica toscana e l’origine dei diritti di successione della Casa Medici di Ottajano

La questione della successione al trono del Granducato di Toscana nei primi decenni del XVIII secolo rappresenta uno dei momenti più rilevanti della storia dinastica europea, non solo per le implicazioni politiche che ne derivarono, ma soprattutto perché segnò lo scontro tra l’antico diritto feudale imperiale e le nuove teorie del giusnaturalismo moderno. È proprio in questo contesto che affondano le radici storiche e giuridiche dei diritti dinastici di S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana, discendente diretto primogenito del ramo legittimo primogenito maschile della Casa Medici di Ottajano.

Alla morte del principe Ferdinando de’ Medici nel 1713, la linea granducale diretta appariva destinata all’estinzione. In base ai diplomi imperiali di Carlo V (1530) e Massimiliano II (1569), nonché alla bolla papale di Pio V che tuttora sancisce l’investitura della Toscana alla famiglia Medici, il Granducato – in quanto feudo immediato dell’Impero – sarebbe dovuto passare al parente maschio agnato più prossimo. Questo diritto spettava, secondo la normativa imperiale allora vigente, al principe Giuseppe de’ Medici di Ottajano, antenato dell’attuale Granduca Ottaviano.

Inizialmente, lo stesso Granduca Cosimo III non mise in discussione questa prassi, arrivando perfino a dichiarare, attraverso il suo segretario di Stato Gondi, all’ambasciatore di Francia Gercy che lo riporterà nel suo diario diplomatico, che egli aveva intenzione di nominare Giuseppe de’Medici quale successore eventuale al Granducato e di comunicarlo ai Ministri degli stati europei allora riuniti all’Aja, ciò al fine di trovare un mezzo che avrebbe potuto appacificare più facilmente le potenze straniere in guerra dal 1702 per la successione spagnola.

Tuttavia, nel 1711 il giurista Nicolò Francesco Antinori, udite le intenzioni del Granduca di nominare Giuseppe de’Medici di Ottajano a successore eventule, propose un cambiamento radicale di prospettiva con il suo celebre Discorso sopra la successione di Toscana, in cui rigettava il diritto feudale in favore della ragion di Stato e delle nuove dottrine giusnaturalistiche. Il suo obiettivo era quello di escludere gli agnati e orientare la successione verso una casata straniera – come quella di Lorena – ritenuta più adatta a garantire la stabilità del Granducato.

Questo discorso trovò subito il pieno appoggio del Senato toscano e del potente segretario di Stato Carlo Antonio Gondi, dando luogo a un vero e proprio colpo di Stato istituzionale: il potere politico e giuridico si impose sul sovrano e gli impedì di sostenere i legittimi diritti dinastici del ramo ottajanese. Cosimo III, sotto forte pressione, nominò allora la figlia Anna Maria Luisa, Elettrice Palatina, come successore eventuale al trono e, già nel Febbraio del 1711, dichiarò per testamento che l’Elettrice avrebbe potuto succedere nelll’intero patrimonio mediceo, violando di fatto il fidecommesso stabilito da Leone X in favore della primogenitura maschile in infinito, rispettato da tutti i granduchi precedenti.

Questa scelta ebbe effetti profondi: escluse di fatto Giuseppe de’ Medici di Ottajano dalla successione patrimoniale e politica, aprendo invece la strada alle pretese ereditarie della Spagna, che rivendicava i diritti della regina Elisabetta Farnese, nipote di Margherita de’ Medici e quindi erede più prossima di sangue dell’Elettrice Palatina. Si trattò di un atto gravissimo agli occhi dell’Impero: sia il testamento sia la nomina della figlia furono considerati una foris factura, ovvero una violazione della legge feudale, che l’Imperatore non poteva accettare senza mettere in discussione la propria autorità sovrana.

4) La crisi dinastica toscana acquista una dimensione europea

La controversa decisione di Cosimo III de’ Medici di nominare la figlia, l’Elettrice Palatina Anna Maria Luisa, come successore eventuale al Granducato di Toscana – in violazione del diritto feudale e dei fidecommessi dinastici – non produsse però soltanto degli effetti giuridici interni, ma ebbe conseguenze diplomatiche di ampia portata, determinando un’escalation che avrebbe modificato per sempre l’assetto politico della Toscana e dell’intera Europa.

In un momento in cui i contrasti tra l’Impero e la Spagna non erano ancora sopiti dopo la guerra di successione spagnola, la scelta di Cosimo III offrì a Elisabetta Farnese, regina di Spagna e bisnipote di Margherita de’ Medici, la legittimità per rivendicare i beni patrimoniali della dinastia medicea e, con essi, l’intero Granducato. La caduta dei fidecommessi in favore del principe Giuseppe de’ Medici di Ottajano – legittimo erede agnatizio secondo le Bolle imperiali e papali – aprì così la strada alle ambizioni spagnole sulla Toscana.

La posta in gioco era altissima: i beni allodiali medicei costituivano la base finanziaria essenziale dello Stato toscano. Senza di essi, nessun governo – né legittimo né usurpatore – avrebbe potuto mantenere la stabilità economica e istituzionale. Sostenendo la necessità strategica di assicurare alla Toscana una guida affidabile, la Spagna iniziò a rivendicare diritti successori sul Granducato, proponendosi come nuova potenza tutrice del territorio.

La crisi esplose definitivamente con l’intervento armato della Spagna in Italia (1717), preludio alla guerra della Quadruplice Alleanza. Il fine dichiarato era duplice: recuperare i domini perduti a Utrecht (Napoli, Sicilia, Sardegna) e ottenere la successione toscana per il giovane Carlo di Borbone, figlio di Filippo V ed Elisabetta Farnese. La pace dell’Aia (1720) non spezzò questo disegno, anzi: confermò che, alla morte dei Medici e dei Farnese, Carlo avrebbe ereditato sia Parma che la Toscana, dando così un sigillo internazionale alle pretese borboniche.

Nel frattempo, però, l’Imperatore Carlo VI – consapevole dell’illegittimità della foris factura di Cosimo III secondo il diritto imperiale – riconobbe ufficialmente anche Giuseppe de’ Medici di Ottajano come “Principe di Toscana”. Questo riconoscimento, contenuto in un diploma del 1720 conservato a Vienna e nell’Archivio privato Medici di Ottajano, conferiva a Giuseppe incarichi ufficiali (come la consegna del Regno di Sardegna ai Savoia) e consolidava il suo status di erede legittimo della dinastia granducale. Tale titolo, infatti, derivava direttamente dalle Bolle imperiali del 1530 e del 1576 e dalla Bolla pontificia di Papa Pio V del 1569, la quale stabiliva che, in mancanza di discendenti diretti, la Toscana spettasse agli agnati collaterali, cioè al ramo ottajanese.

Da quel momento in poi, Giuseppe de’ Medici esercitò, per diritto imperiale e canonico, la dignità di Gran Duca titolare di Toscana, titolo che trasmise ai suoi discendenti per linea agnatizia fino ad oggi, in capo a S.A.R. Ottaviano de’ Medici di Toscana.

Nel tentativo di contrastare il legittimo diritto mediceo e giustificare la scelta dell’Elettrice Palatina, la diplomazia toscana avviò un dibattito giuridico sterile e artificioso sulla pretesa “libertà dello Stato fiorentino”, affidato all’ambasciatore Neri Corsini. Questo argomento, volto a negare l’autorità imperiale sul Granducato, fu accolto con freddezza dalle cancellerie europee e provocò un’accesa “guerra di opuscoli” tra giuristi imperiali e toscani. L’esito fu disastroso: la Toscana venne isolata e, nel 1723, la protesta formale del Granduca fu ignorata dal congresso di Cambrai.

Il colpo di grazia alla successione medicea venne infine con la Guerra di successione polacca, durante la quale, nel 1736, Carlo VI assegnò formalmente la Toscana ai Lorena con un apposito decreto imperiale di concessione che revocava formalmente quello precedentemente dato da Massimiliano II a Francesco I de’Medici, tradendo così di fatto il diritto feudale e l’investitura papale ancora vigente. Tuttavia, fino alla morte del Granduca Gian Gastone (1737), Giuseppe de’ Medici restò il legittimo erede dinastico al trono Granducale, e tale legittimità non venne mai revocata né contestata dalla Chiesa o dall’Impero.

5. La debellatio dei Lorena dopo il 1870

L’insediamento dei Lorena sul trono di Toscana nel 1738, frutto di un accordo diplomatico del 1735 fra Francia e Austria e non di un diritto dinastico, comportò fin dall’inizio una fragilità nella legittimità di questa dinastia. Per oltre un secolo i Granduchi lorenesi governarono la Toscana come un territorio strettamente legato a Vienna e, per molti aspetti, dipendente dalla politica imperiale.

La crisi definitiva giunse con la Seconda guerra d’indipendenza italiana. Nel 1859, dopo la battaglia di Magenta, le truppe piemontesi occuparono la Toscana e costrinsero Leopoldo II di Lorena e suo figlio Ferdinando IV ad abbandonare Firenze. Il 16 agosto 1859 l’Assemblea Nazionale Toscana proclamò la fine della dinastia lorenese e l’annessione provvisoria al Regno di Sardegna. Con ciò si produsse un primo atto di rottura politica: i Lorena perdevano il controllo effettivo del territorio.

Negli anni seguenti la situazione si consolidò. Il 20 dicembre 1866, il ramo lorenese toscano venne formalmente assorbito nella Casa Imperiale d’Austria: a Ferdinando IV fu consentito di conservare il titolo granducale a titolo onorifico, ma i suoi figli divennero semplicemente arciduchi e arciduchesse d’Austria, senza il trattamento di principi di Toscana. La presunta dinastia toscana risultava dissolta all’interno della Casa madre.

Il colpo definitivo fu l’abdicazione di Ferdinando IV nel 1870, con la quale rinunciò a tutti i diritti sulla Toscana in favore dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria. Questo atto, pienamente riconosciuto in seno alla Casa Imperiale, estingueva qualsiasi capacità del ramo lorenese di rivendicare diritti propri sulla Toscana o sul Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano.

La morte di Ferdinando IV nel 1908 chiuse in modo irreversibile il capitolo. Nello stesso anno, Francesco Giuseppe I emanò un decreto che proibiva ai discendenti di Ferdinando IV di usare i titoli di Granduca, Principe o Principessa di Toscana, e vietava la concessione o l’uso delle onorificenze e decorazioni legate all’estinto Stato toscano. In tal modo si dichiarava giuridicamente estinta la dinastia lorenese di Toscana.

La storiografia tedesca, con autori come Bernd Braun e Karl Vocelka, ha sottolineato che questo processo costituisce una vera debellatio dinastica: non solo la perdita dello Stato (1859), ma la scomparsa giuridica e dinastica del ramo toscano dei Lorena (1870–1908). L’Almanach de Gotha, considerato l’autorità internazionale in materia dinastica, lo rifletté con chiarezza: nell’edizione del 1907 riconosceva ancora Ferdinando IV come Granduca di Toscana; in quella del 1909, pubblicata dopo la sua morte, i discendenti compaiono unicamente come arciduchi d’Austria, senza alcun riferimento alla Toscana.

A questo processo si aggiunge un fatto più recente: la rinuncia dell’arciduca Otto d’Asburgo-Lorena nel 1961, resa effettiva nel 1967, per poter rientrare in Austria. Con essa si estinse qualsiasi pretesa politica della Casa imperiale sulla Toscana, confermando che il ramo toscano dei Lorena non era solo politicamente esautorato, ma anche giuridicamente annullato come linea dinastica.

Di conseguenza, la debellatio dei Lorena lasciò un vuoto di legittimità. Con la scomparsa formale della linea austro-toscana, l’unico ramo con diritti dinastici intatti sul Granducato e sul Gran Magistero era quello dei Medici di Ottajano, eredi diretti di Bernardetto e depositari della successione agnatizia stabilita ad infinitum da bolle papali e diplomi imperiali.

6. La protesta di Giuseppe de’ Medici di Toscana, Principe di Ottajano (1688-1743)

Un aspetto centrale rimasto colpevolmente ignorato dalla diplomazia europea fino ai giorni nostri, fu la Bolla pontificia di Pio V del 1569, che tuttora conferisce autorità spirituale e giuridica all’investitura medicea e stabilisce con formula solenne l’anatema verso chiunque ne violasse i termini. Nessuna abrogazione fu mai emanata, e la trasgressione dell’atto papale avrebbe comportato, secondo il diritto canonico del vigente nel diciottesimo secolo, la scomunica latae sententiae per coloro che avessero promosso una successione illegittima.

Tuttavia, nessuna scomunica fu mai emessa contro Giuseppe de’ Medici o contro i suoi discendenti, e nemmeno contro coloro che si attribuirono il potere in Toscana dopo il 1737. Questo silenzio ufficiale della Santa Sede assume un valore giuridico e morale fondamentale: rappresenta una tacita conferma della validità del titolo dinastico della Casa Medici di Ottajano.

In questo contesto, il titolo di Gran Duca di Toscana, oggi legittimamente rivendicato da S.A.R. Ottaviano de’ Medici, non è quindi il frutto di una pretesa personale, ma l’eredità giuridicamente fondata e canonicamente legittima di una linea dinastica mai interrotta, protetta dalla Bolla pontificia e mai condannata dalla Chiesa.

Inoltre, per riaffermare il diritto imperiale e la legittimità della successione medicea, l’Imperatore Carlo VI nel 1720 riconobbe ufficialmente Giuseppe de’ Medici di Ottajano come “di Toscana”, includendolo in un diploma solenne e affidandogli incarichi militari e diplomatici di alto rilievo, come la consegna del Regno di Sardegna ai Savoia. Questo atto formale equivaleva a un riconoscimento giuridico della sua legittimità dinastica quale erede del Granducato di Toscana, e dei beni patrimoniali che lo accompagnavano.

Infine, in virtù dei fidecommessi medicei rinnovati nel tempo e custoditi negli archivi della famiglia di Ottajano, Giuseppe fu considerato per il diritto comune l’erede legittimo dei beni allodiali della Casa Medici di Toscana. Il mantenimento di tali beni – che garantivano il funzionamento dell’apparato statale – sarebbe stato fondamentale per esercitare un governo effettivo e pertanto il Principe Giuseppe, e pertanto il Principe Giuseppe elevò una protesta formale contro la vendita dei Beni allodiali della Casa Medici, che erano stati ceduti l’anno precedente dall’elettrice Palatina al Granduca di Toscana pro tempore esistente, tramite un patto di famiglia fra l’elettrice Palatina e il Granduca Francesco Stefano di Lorena, firmato a Vienna il 31 Ottobre 1737, a condizione però che nessun bene particolarmente prezioso sarebbe stato portato via da Firenze e dalla Toscana.

La mattina dell’11 Novembre 1738 il Principe Giuseppe, che da diversi mesi si trovava a Firenze, si presentò dall’Abate Tornaquinci, Consiglere e Segretario di Stato del Granduca Francesco Stefano di Lorena, pregandolo di partecipare al Consiglio di Reggenza una memoria scritta che subito il 18 Novembre fu rimessa anche al Granduca da Gaetano Antinori, Consigliere di Stato e di Reggenza, e Segretario di Guerra, discendente di quel Senatore Nicolò Antinori che nel 1711 fu l’autore del Colpo di Stato a Firenze contro la Dinastia Medicea. Come testimonia la documentazione presente in Archivio di Stato a Firenze (MM f.633 ins.4) l’Abate Tornaquinci di portò subito dal Presidente del Consiglio di Reggenza Richecourt ed entrambi convennero immediatamente di fare una copia della protesta da inviare al Granduca e che l’Abate Tornaquinci di avrebbe dovuto rimandare al Principe Giuseppe de’Medici la sua protesta, rispondendogli seccamente in una forma, che non si potesse mai dedurre che si parlasse di protesta! Questo comportamento fu approvato anche dagli altri membri del Consiglio di Reggenza, nel timore dichiarato che il Principe Giuseppe de’Medici di Toscana di Ottajano potesse rendere pubblica la protesta in qualche forma. Il medesimo18 Novembre furono poi chiesti al Granduca dal Richecourt gli Ordini da dare qualora la protesta fosse stata resa pubblica e il Granduca rispose con una lettera del 10 Dicembre ordinando al Richecourt che in caso la protesta fosse divenute di domino pubblico avrebbe dovuto essere giudicata dal tribunale supremo “malfondate e ridicola”, “senza però entrare in veruna discussione col prefato Principe Don Giuseppe de’Medici”.

La protesta era divenuta nel frattempo pubblica poichè ne furono stampate molte copie e fatte circolare a Firenze con il titolo “Protesta presentata dal Principe di Ottajano al Consiglio di Reggenza in Firenze”.

Il 30 Dicembre 1738 il Magistrato Supremo, rispondendo agli ordini precisi del Granduca, osò quindi affiggere sulla porta di Palazzo Vecchio un proclama pubblico in cui dichiarava che la protesta “che il foglio non fu mai presentato al Consiglio di Reggenza”, “di aver motivo di credere che detto foglio non sia opera di detto Sig. Don Giuseppe de’Medici” , che “per quello che riguarda il testamento del Pontefice Clemente settimo non vi possono essere beni soggetti al di lui fidecommisso”, “ che il supposto testamento di Francesco I è una chimera inventatala, con più di artificio che di verità di fatto”, ecc. Il magistrato supremo quindi, senza avere espedito nessun confronto giuridico di nessun tipo, la mattina della sua prima riunione per questa causa sentenziò direttamente che “il foglio intitolato- Protesta presentata dal Principe di Ottajano al Consiglio di Reggenza- in Firenze che attualmente esibisce, essere nullo, e di niuno effetto, e valore, sedizioso,, temerario, e contrario al rispetto dovuto alla Maestà del Sovrano; ed in oltre ordinarsi che, che sia lacerato in pubblica forma,e che per il Magistrato degli Otto si proceda contro l’Autore, e contro chi l’ha pubblicato, e distribuito, ed effetto di punirli con il rigore delle leggi;

È ovvio quindi che i testamenti di Clemente VII e di Francesco I, ora introvabili in Archivio di Stato di Firenze, avrebbero dimostrato il fondamento della protesta di Giuseppe in cui egli affermava che “in dette disposizioni testamentarie il Pontefice ed il Granduca e gli altri Serenissimi antecessori del Granduca Gian Gastone ultimamente defunto, si trova chiaramente espressa , et continuata una ferma e deliberata volontà di essi testatori , che tutti i loro effetti allodiali, Ville, Tenute, Palazzi, ed altro restassero sottoposti ad un rigoroso fidecommisso, essendo la loro intenzione, et indubitato volere, che tutti li suddetti beni si mantenessero e conservassero in perpetuo nella loro Agnazione”

Grazie a Dio nell’archivio privato Medici di Ottajano a Napoli si trovino i seguenti documenti in grado di provare le buone ragioni di Giuseppe

20) “Memoria in istanza per la successione alla eredità di Giulio de’ Medici, poi pontefice Clemente VII e d. Francesco de’ Medici granduca di Toscana, a favore del principe di Ottajano, e minuta di detta memoria”, 1738 novembre 21, cc. 23, a stampa. 21) “Memoria in istanza a favore del principe di Ottajano per essere immesso nel possesso di tutti i beni di Clemente VII e del granduca Francesco per conservare lo splendore della famiglia”, come sopra, cc. 4.

22) “Allegazione in istanza, perché il principe di Ottajano sia immesso nel possesso de’ beni de’ fedecommessi istituiti da Clemente VII e dal gran duca d. Francesco de’ Medici con loro testamenti del 30 luglio 1534 e 28 aprile 1582”, come sopra, cc.

12. ) “Scritture diverse relative alla vertenza per lo ricupero del fondo dei 300 luoghi di Monte della città di Firenze lasciati da d.ª Anna Maria Ludovica de’ Medici elettrice del Reno con suo testamento del 5 aprile 1739 all’agnato maschio della famiglia de’ Medici, e dal gran duca di Toscana ordinato darsi al sig. Nicola de’ Medici, e licenza accordata da S.M. al sig. d. Giuseppe de’ Medici di poter ricorrere al gran duca suddetto per rivendicare il fondo suddetto; albero della famiglia de’ Medici”, 1744-1793, cc. 16.

7. I diritti del ramo di Ottajano e il ramo dei Medici Tornaquinci

È da questa eredità storica, giuridica e documentaria che discendono oggi i diritti dinastici rivendicati da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana: non solo come continuatore di una linea agnatizia riconosciuta dall’Impero, ma anche come custode di una tradizione che affonda le radici nelle leggi imperiali, nei fidecommessi pontifici e nella storia diplomatica dell’Europa moderna.

La solidità dei diritti della Casa de’ Medici dopo la morte di Gian Gastone non è quindi una costruzione retrospettiva, ma trova testimonianza nella documentazione diplomatica del suo tempo e dalla congiunzione delle bolle e dei diplomi di investitura scaturì un principio inequivocabile: la successione agnatizia ad infinitum. Finché fossero esistiti discendenti maschi legittimi diretti o agnati collaterali della Casa de’ Medici, il Granducato di Toscana e il Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano non potevano considerarsi estinti e alla morte di Gian Gastone nel 1737, i diritti dinastici non scomparvero ma passarono al ramo di Ottajano stabilito a Napoli dal XVI secolo per opera di Bernardetto de’ Medici.

Il ramo dei Medici di Toscana di Ottajano e quello dei Medici Tornaquinci sono gli unici tuttora esistenti della grande famiglia Medicea di Toscana; tuttavia il ramo dei Medici di Toscana di Ottajano, essendo più prossimo per agnazione a quello granducale discendente da Cosimo primo, è il solo legittimato a portare oggi il titolo di Granduca di Toscana, con le qualifiche di Garante del Patto di Famiglia dell’Elettrice Palatina del 1737, nonché di legatario della primogenitura dinastica stabilita per testamento dalla medesima Elettrice.

Sui punti suddetti sono molto chiare le numerose fonti genealogiche e storiche presenti presso l’ Archivio di Stato di Firenze, l’Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio diplomatico del Ministero degli Affari esteri Francese, l’Archivio privato Medici di Toscana di Ottajano, l’Archivio Centrale dello Stato sezione Consulta Araldica e infine l’Anagrafe della Repubblica Italiana.

8. La questione delle tre linee del ramo di Ottajano

Il lignaggio di Ottajano ebbe origine in Bernardetto de’ Medici, figlio di Ottaviano de’ Medici —cugino di Cosimo I— e di Francesca Salviati, nipote di Lorenzo il Magnifico. Fu inoltre e marito di Giulia de’ Medici, figlia del duca Alessandro. Dall’acquisizione del feudo di Ottajano nel 1567, la famiglia si integrò nell’alta nobiltà napoletana, dove raggiunse un notevole prestigio. Il feudo di Ottaviano fu elevato a principato da Filippo III di Spagna nel 1609 e Carlo II concesse il ducato di Sarno nel 1695 e la Grandezza di Spagna nel 1700. Furono ascritti al patriziato di Napoli nel seggio di Capuana, al Pio Monte della Misericordia e alla Deputazione della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro. Cavalieri del Toson d’Oro e di San Gennaro, tra molte altre onorificenze e corporazioni. Per via matrimoniale, specialmente attraverso l’unione dell’VIII principe Michele de’ Medici con Marianna Gaetani dell’Aquila, i Medici di Ottajano incorporarono il predicato di Venafro, e il titolo di Duca di Miranda, consolidando così la loro posizione nel Regno di Napoli e poi in quello delle Due Sicilie.

Il ramo di Ottajano produsse anche figure di spicco in ambito ecclesiastico e politico: un papa, Leone XI; un cardinale, Francesco de’ Medici di Ottajano; diplomatici e ministri come Luigi de’ Medici di Ottajano, rappresentante del Regno di Napoli al Congresso di Vienna; o Michele de’ Medici di Ottajano, senatore del Regno d’Italia.

Nel XIX secolo, la discendenza di S.A.R Giuseppe de’ Medici di Toscana, Granduca di Toscana titolare, VI Principe di Ottajano, si divise in tre rami:

- La linea di Michele (1771–1832), VII principe, sposato con Isabella Albertini, si estinse per via maschile nel 1894 con la morte di S.A.R. Giuseppe de’ Medici di Toscana di Ottajano.

- La linea di Marino (1774–1825) con i suoi figli Costantino (1845-1885), Alberto (1854-1925) e discendenti, fu esclusa dalla Nobiltà Napoletana e dai titoli dinastici Granducali di Toscana in conseguenza del matrimonio del 9/8/1849 di Marino con Raffaella Prisco, contratto in contrasto con le disposizioni del regolamento della Nobiltà del Regno delle Due Sicilie*; per questo motivo i suoi attuali discendenti non portano il predicato “di Toscana”. (*Vedi “Dispaccio Reale 20 dicembre 1800” Art 12. in “Memoriale della Consulta Araldica- Vol.1, pag. 68- Roma, Tipografia Cotta 1873)

- La linea di Alessandro (1777–1843), sposato con Francesca d’Aquino, diede origine al ramo granducale attuale, che è l’unico ad aver mantenuto intatti i diritti dinastici e che oggi rappresenta la continuità della Casa nella persona di S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano.

Dopo la morte senza discendenti di S.A.R. Giuseppe de’ Medici di Toscana di Ottajano avvenuta nel 1894, la Consulta Araldica del Regno rinnovò ai Medici i soli titoli Nobiliari di origine spagnola, tramite alcuni decreti ministeriali che di fatto e di diritto creavano dei nuovi titoli Nobiliari di diritto Sabaudo, diversi quindi dai titoli analoghi di diritto Spagnolo che si estinsero nel 1894 con Giuseppe, ultimo principe del ramo Primogenito Napoletano. Per i nuovi titoli sabaudi furono previsti solo i seguenti tre rami familiari, così riportati nel libro d’Oro della Nobiltà Italiana:

MEDICI (DE) (linea primogenita di Ottaiano) Duca di Miranda, Principe di Ottaiano, Duca di Sarno (dir. napol:), Predicati di Venafro, Filignano e Valle (mf), rr.ll.pp. ass. 20.9. 1912. d.m. 6. 11 .1912 a Maria di Michele

MEDICI (DE) (linea secondogenita di Ottajano) Nobile dei Principi di Ottaiano (mf), ascr. Libro d’Oro di Napoli; Marchese di Acquaviva, Marchese di Fornelli, Predicato di Colli (dir. napol.), rr.ll.pp. ass. 4.6.1899 succ. Carmignani. d.m. 6.6.1899 a Francesca, Alessandro, Andrea, Maria, Giuseppe, Teresa, Alfonso, Beatrice, Giuliano di Goffredo

MEDICI (DE) Nobile dei Principi di Ottaiano (mf), ascr. Libro d’Oro di Napoli. d.m. 2.10.1902 a Giuliano di Alessandro

La Linea di Marino fu quindi esclusa dalla Nobiltà del Regno di Italia poiché in precedenza era stata già esclusa di fatto dalla Nobiltà Napoletana prima della Istituzione del nuovo Regno. (1861). Seguendo i precedenti storici e giuridici della tradizione storica Toscana essa fu inoltre esclusa di fatto dai Titoli Dinastici Toscani, ne oggi sarebbe possibile ricomprenderla anche in virtù delle leggi dinastiche familiari stabilite per testamento dall’Elettrice Palatina, le quali prevedono l’obbligo di residenza a Firenze per il Capo della Casa Granducale.

9. Il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano

La successione di Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano quale Granduca titolare si fonda sulla solidità dei diritti dinastici di essere il maschio primogenito della linea primogenita con miglior diritto del ramo napoletano dei Medici di Toscana di Ottajano, erede della primogenitura della Casa de’ Medici dopo l’estinzione del ramo di Cosimo primo nel 1737.

Le bolle papali di Pio IV e Pio V fissavano la trasmissione per via agnatizia ad infinitum ai discendenti maschi della Casa. La linea di Ottajano, rafforzata dai suoi legami con il tronco granducale attraverso i matrimoni di Bernardetto con Giulia de’ Medici e di Ottaviano con Francesca Salviati, nipote di Lorenzo il Magnifico preservò tale continuità senza interruzioni né rinunce. A fronte di ciò, la linea lorenese, estinta giuridicamente per le abdicazioni del 1870 e del 1961, è oggi priva di qualsiasi fondamento per rivendicare la successione.

Il Granduca Ottaviano ha orientato la sua missione verso un ambito eminentemente culturale, storico e umanistico, in accordo con l’eredità del Rinascimento mediceo. Sotto il suo impulso si sono sviluppate iniziative accademiche, progetti editoriali e attività di divulgazione patrimoniale che riaffermano il ruolo della Casa Medici come riferimento di mecenatismo, civismo e rinnovamento umanista.

La riscoperta degli ideali di Lorenzo il Magnifico e di Cosimo I trova oggi espressione in un Nuovo Umanesimo Mediceo, che promuove il dialogo tra tradizione e modernità, il rispetto della dignità umana, la tutela della natura e la promozione dell’arte e della cultura quali strumenti di coesione sociale.

Quanto al Gran Magistero del Sacro, Insigne e Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Ottaviano de’ Medici lo ha ricevuto quale legittima eredità dei suoi antenati, adattandolo alle esigenze del XXI secolo.

Gli statuti vigenti orientano la missione dei cavalieri e delle dame al servizio di Dio e del prossimo, alla pratica della giustizia, all’aiuto dei deboli e alla difesa della biodiversità e dell’ambiente. È stato creato il Corpo Ambientale Mediceo dell’Ordine di Santo Stefano (CAMOSS), che incanala l’operato dei membri in missioni di protezione ecologica, ricerca e formazione, in collaborazione con l’Accademia Umanistica Medicea.

In tal modo, l’Ordine di Santo Stefano ha trovato una nuova funzione nel mondo contemporaneo: essere al tempo stesso testimonianza di una continuità storica e dinastica e veicolo di valori etici universali, proiettando nel presente l’eredità spirituale e culturale della Casa de’ Medici.

10. Conclusioni

La storia del Granducato di Toscana e del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano si articola intorno a un principio fondamentale: la continuità dinastica della Casa de’ Medici, garantita sin dalla sua fondazione da bolle pontificie e diplomi imperiali che stabilivano la trasmissione per via agnatizia ad infinitum.

L’estinzione del ramo popolano nel 1737 aprì una crisi che le potenze europee risolsero imponendo la dinastia di Lorena, estranea al tronco mediceo. Tuttavia, come dimostra la documentazione, tale decisione ebbe natura politica e non estinse i diritti legittimi dei Medici di Ottajano, eredi collaterali rafforzati da matrimoni con il lignaggio granducale e mai colpiti da rinunce o esclusioni.

La debellatio dei Lorena tra il 1870 e il 1908, confermata dall’abdicazione dell’arciduca Otto nel 1961–1967 e dalla soppressione dei titoli nell’Almanach de Gotha, segnò la fine giuridica e irrevocabile del ramo austro-toscano. Da allora, l’unica continuità possibile ricade sui Medici di Toscana di Ottajano, riconosciuti nella tradizione nobiliare e nella storiografia come l’unico ramo superstite della Casa.

Oggi, nella persona di S.A.R. Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, si sintetizzano tre dimensioni: la legittimità storica e giuridica della sua successione, la funzione culturale e umanistica erede del mecenatismo rinascimentale e il Gran Magistero contemporaneo dell’Ordine di Santo Stefano, rinnovato con una vocazione etica e ambientale.

La figura del Granduca Ottaviano rappresenta così non un’appropriazione recente, ma l’espressione viva di una continuità ininterrotta, che collega la grandezza della Firenze medicea alle sfide del mondo attuale, nella fedeltà ai principi di giustizia, dignità e umanesimo che segnarono la storia della Casa de’ Medici. Negare i diritti del Capo della Casa de’ Medici sul Trono del Granducato di Toscana è semplicemente assurdo e ridicolo, tanto quanto negare che il sole splenda soltanto durante il giorno.